Mond: Übersichts- und Detailaufnahmen

Die Übersichtsaufnahmen entstanden meist mit der Canon EOS (700Da und 650D oder früher 550D und 1000D). Detailfotos wurden anfangs mit recht simplen Webcams am Teleskop geschossen, wie der kleinen Omegon Webcam. Später folgten die NexImage 5 und die Neximage 10 von Celestron und schließlich die 678MC von Zwo Asi.

Die Farbigkeit der Mondoberfläche, für unsere Augen nicht erkennbar, deutet sich schon im Originalbild (links) an. Erhöhung der Farbsättigung macht sie deutlich (Daten)

Der Mond farbverstärkt: Blau verrät z.B. höheren Titangehalt im Gestein

Der Mond ist zu groß für 2000 mm Brennweite. Ich muss ihn aus zwei Fotos zusammen setzen. Diese entstanden am 21.8.2024, fünf Stunden vor der Saturnbedeckung

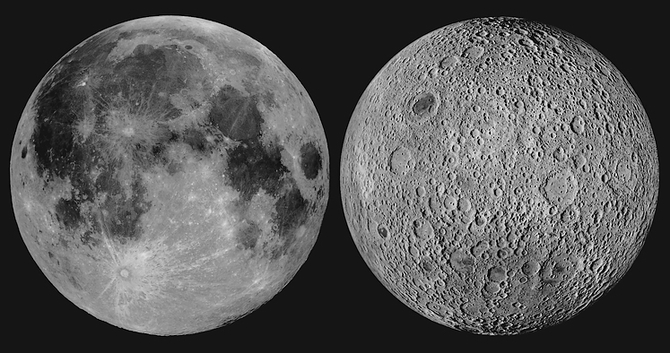

Vorderseite (li., Foto von mir) und Rückseite des Mondes (re., Foto: NASA) -

Älteres Panoramafoto neu "entwickelt": Die Strahlensysteme und anderen hellen Strukturen sind wesentlich jünger als das Gros der Mondoberfläche (1.12.2020, Canon 550D, Meade LX90)

Der Mond im ersten Viertel

(27.5.2023; Panorama aus mehreren Einzelbildern)

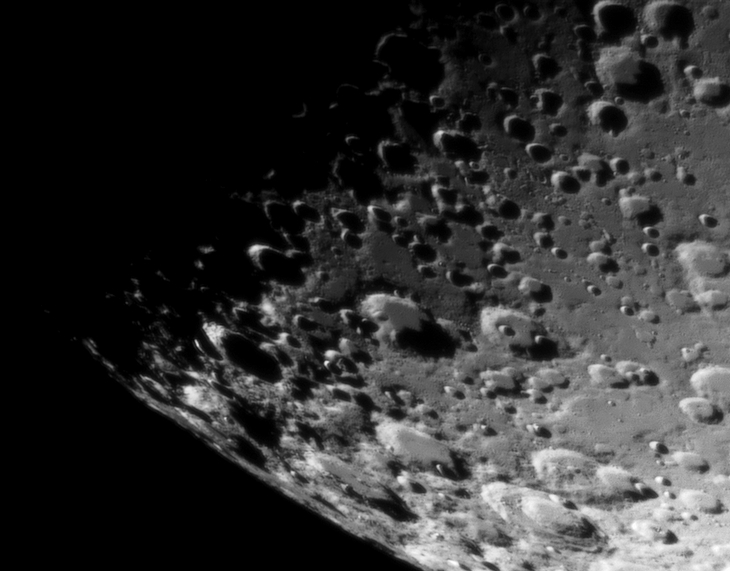

Das Südpolgebiet des Mondes - im Bild links unten am Terminator - liegt im Dunkeln

(LX90, Asi 678MC, IR-Methanbandfilter zur Bildstabilisierung)

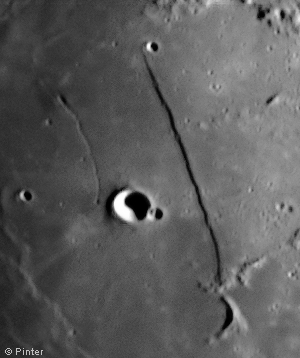

Der 180 km weite Mondkrater Petavius wird von einem Spaltenbruch durchzogen:

Diese Rimae Petavius zeigt sich hier als feiner, dunkler Strich (rechts)

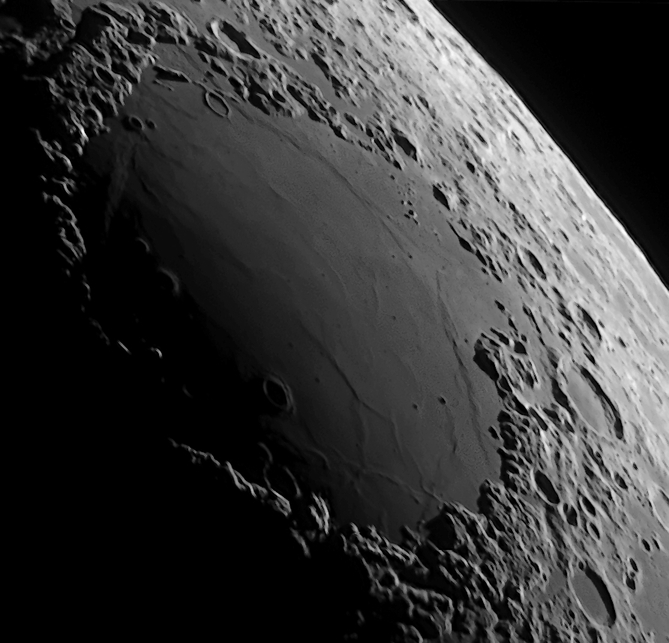

Das Mare Crisium am 2.3.2025 im IR. Man beachte die Verwerfungen, engl. wrinkle ridges genannt (LX90, Asi 678MC, Filter 850)

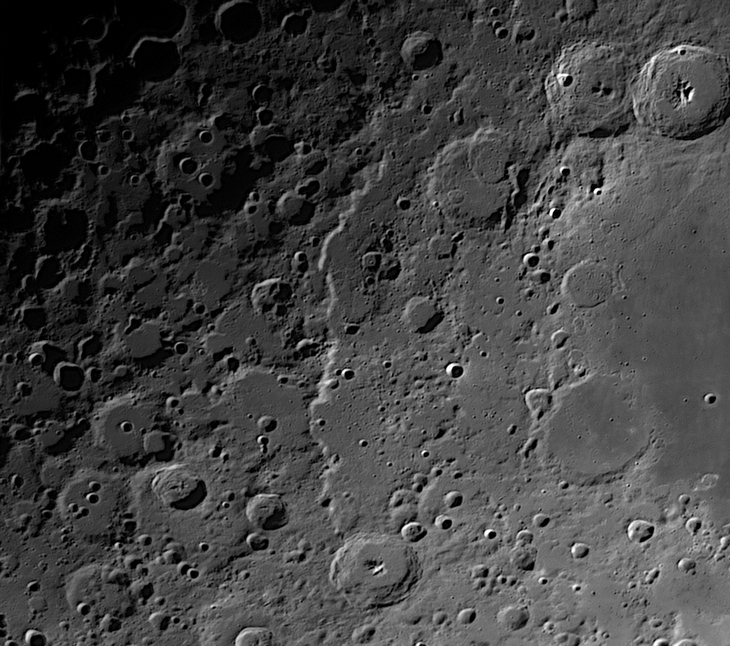

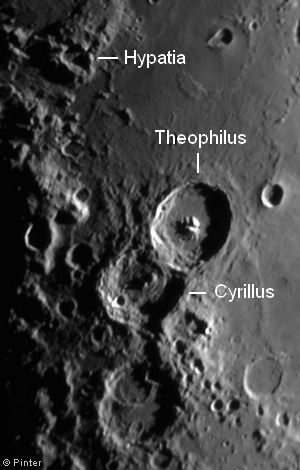

Der Jesuit Giovanni Riccioli taufte Mondkrater im Jahr 1651 u.a. nach Heiligen und Gelehrten. Das Trio: Catherina, Cyrillus, Theophilus (fotografiert im IR-Methanband)

Die Geländestufe Rupes Altai schlängelt sich an die 500 km weit durch die Mondlandschaft.

(LX90, Asi 678MC, IR-Methanband)

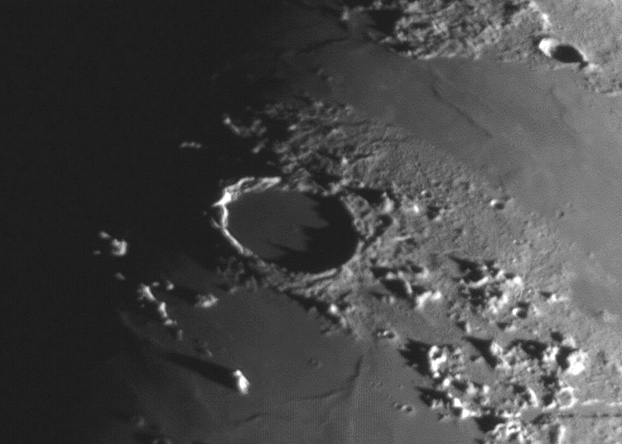

Das Mare Nectaris (Nektarmeer). Im Norden ("oben") liegt der fast ganz von Lava bedeckte "Geisterkrater" Daguerre (2.5.2025, Meade LX90, Asi 678MC, Asi IR-Filter 850)

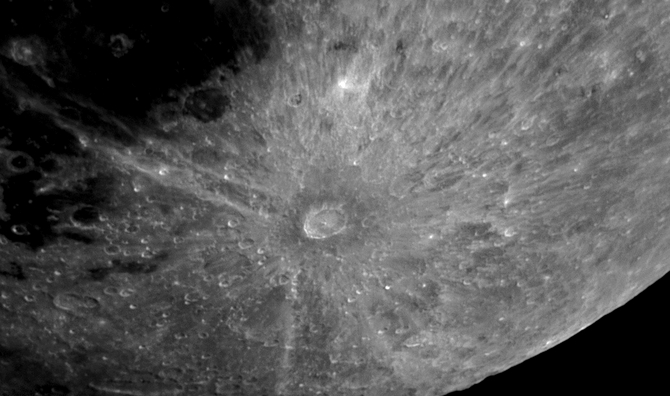

Strahlensystem um den jungen Mondkrater Tycho mit Cassinis hellem Fleck (oben) (Daten)

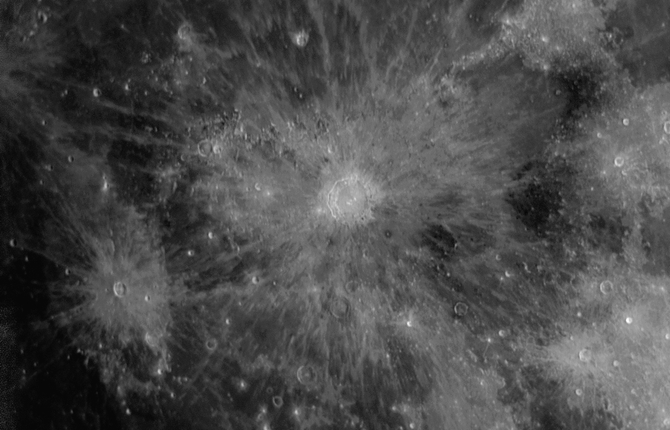

Strahlensystem um den 95 km durchmessenden Mondkrater Copernicus (Daten)

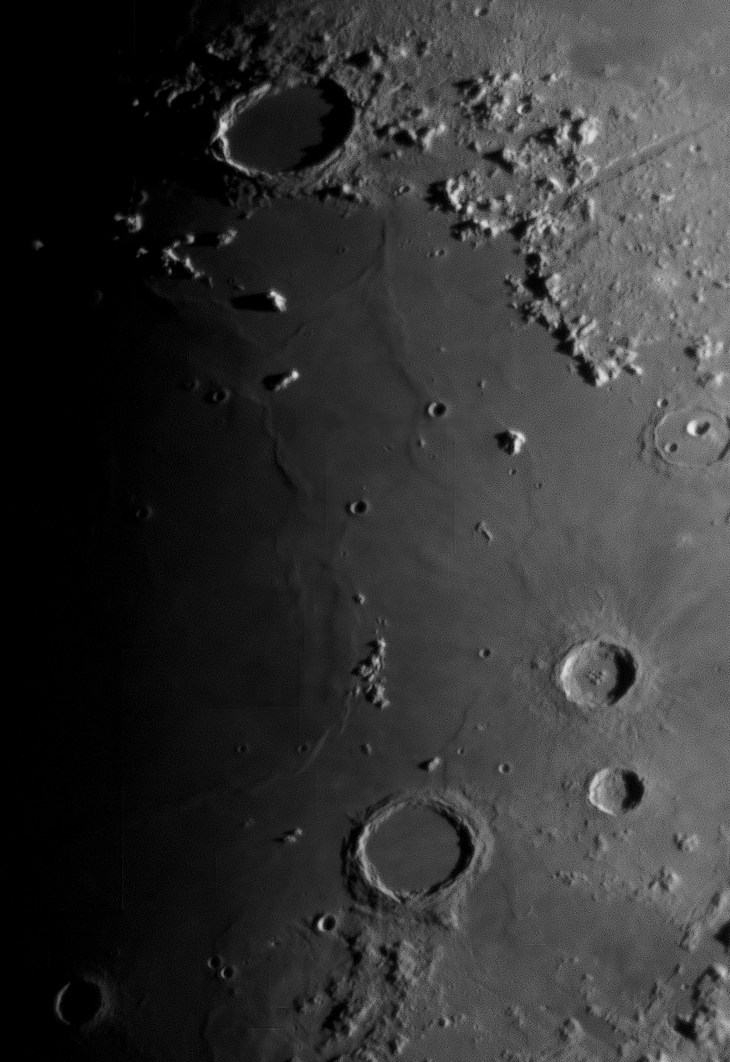

Die Böden und Zentralgebirge der Krater Plato (oben) und Archimedes (unten) wurden einst von Magma überflutet (Daten)

Johannes Hevelius versetzte die Alpen auf den Mond. Später taufte man den durch sie ziehenden, bis zu 10 km breiten Graben Vallis Alpes (Alpental) (Daten)

Die Planetenkamera Asi 678MC erstmals auf den Mond gerichtet: Links unten der langgezogene Krater Schiller, rechts oben das ausgedehnte Mare Humorum (f=2050 mm)

Der alte Mondkrater Maginus, gut 190 km weit: Sein Wall ist von einer großen Zahl jüngerer Krater gezeichnet (26.6.2023, LX90 8", NI5)

Die lunare Geländestufe Rupes Recta zieht 100 km lang dahin und ist kaum 300 m hoch. Bei niedrigem Sonnenstand verrät sie sich durch ihren Schatten (26.6.2023, LX90, NI5)

Der bis zu 2.400 m hohe Wall wirft bei tiefstehender Sonne bizarre Schatten in den 100 km weiten Mondkrater Plato (26.6.2023)

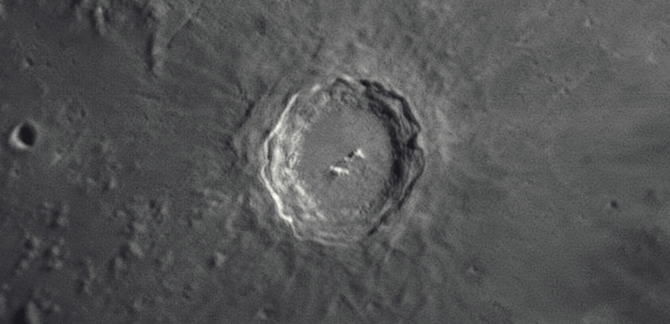

Der gut 90 km weite Mondkrater Copernicus (unten) besitzt mehrere Zentralberge und einen terrassenförmigen Wall. Der Rotfilter Baader 610 reduzierte die Luftunruhe beim Filmen.

Hier die gestackte Aufnahme des Mondkraters Copernicus in Originalgröße.

Die Schärfe lässt trotz Baader Longpass 610 zu wünschen übrig

Das Mare Imbrium, links unten der Krater Copernicus, weiter oben der von Magma überflutete Krater Plato

Der Mondkrater Schiller ist knapp 180 km lang. Die eigentümliche, längliche Form entstand womöglich bei einem Einschlag unter sehr flachem Winkel. Vielleicht sind aber auch zwei eher rundliche Krater miteinander "verschmolzen".

Die ersten Sonnenstrahlen treffen die Kraterwälle von Cyrillus und Catharina.

Im Krater Theophilus badet bereits ein Teil des Bodens und der Gipfel des Zentralmassivs im Licht der Morgensonne.

Dieses Alpenglühen auf einer anderen Welt wurde erstmals 1610 von Galileo Galilei beschrieben.

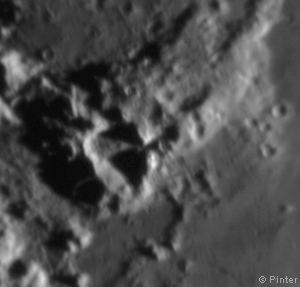

Zwischen den Mondkratern Copernicus (links) und Eratosthenes (rechts) findet man eine Kette von Kleinkratern mit 1 bis 3 km Durchmesser.

Entweder entstanden sie, als Material aus dem sich gerade bildenden Copernicus herausgeschlagen wurde, oder sie markieren einen Riss im Mondboden.

Ältere Aufnahmen:

Kontrast und |

|---|

Die dunklen Mondmeere entstanden nicht gleichzeitig, wie die verschiedenen Grautöne belegen. Sogar innerhalb desselben Meeres konnte es Unterschiede bei den Laven geben. |

|---|

Übertreibt man die Farbsättigung, wird das noch deutlicher: Unterschiedliche Anteile von Titandioxid und Eisenoxid im Gestein zaubern dem Mond Farbe ins Gesicht. |

|---|

| Eine farbverstärkte Aufnahme zeigt das Meer der Heiterkeit in rötlichem, das der Ruhe in bläulichem Ton.Im ersten Lavameer ist Titandioxid rarer, im zweiten reichlicher vorhanden.Das Rot stammt vom Eisenoxid. |

|---|

| Der ganze Mondterminator am 18.4.2013.Vertikales Panorama aus sechs Fotos mit der NexImage 5 am LX90. Anklicken, vergrößern und mit den Augen auf dem Mond spazierengehen! |

|---|

| Rupes Recta ist eine Geländestufe mit 110 km Länge, genauer eine Böschung mit 10 Grad Neigung. Unter streifendem Licht wird sie von ihrem Schatten verraten.Früher nannte man dieses eigentümliche Gebilde im Mare Imbrium "Gerade Wand". |

|---|

| Der Mond im Alter von sechs Tagen.Die Licht-Schatten-Grenze, durchschneidet das Mare Serenetatis (Meer der Heiterkeit) und das darunter liegende Mare Tranquillitatis (Meer der Ruhe).Zum Vergrößern bitte anklicken. |

|---|

| Theophilus ließ die Serapeions-Bibliothek in Alexandria zerstören. Sein Neffe und Nachfolger Patriarch Kyrill scharte radikale Christen um sich. Diese wiederum ermorderten im März 415 die Philosophin Hypatia.Manche behaupten, die heidnische Hypatia wäre erst im Zeitalter der Aufklärung auf ein Podest gehoben worden, um der Kirche zu schaden.Tatsächlich versetzte der Jesuit Gianbattista Riccioli die Philosophin (und die genannten Patriarchen) bereits 1651 auf den Mond, als er diese drei Krater nach ihnen taufte. |

|---|

|

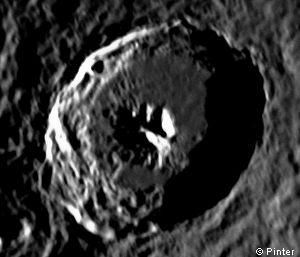

Das Sonnenlicht fällt durch die teils eingestürzte Westwand ins Innere der Einschlagsnarbe. |

|---|

| Der Krater Theophilus ist 101 km groß.Die vier Gipfel des Zentralbergs ragen bis zu 4.400 m hoch auf. Man beachte das bizarre Schattenspiel am Kraterwall und östlich (links) des Zentralbergs. |

|---|

Das kleine Kap in der Bildmitte heißt Promotorium Laplace.Es erinnert an den französischen Astronomen und Mathematiker Pierre Simon Laplace (1749-1827). Links davon wieder die Regenbogenbucht. |

|---|

Vertraut klingende Gebirgszüge auf dem Mond: |

|---|

| 114 km misst der sehr alte Krater Gassendi. Für derart weite Strukturen sind Zentralberge typisch.Der Krater wurde Annulus Neptuni und Mons Cataractes genannt, bevor ihn Riccioli 1651 auf den bis heute gültigen Namen taufte. |

|---|

Dank des niedrigen Sonnenstands am Terminator werfen schon kleine Erhebungen lange, bizarre Schatten: Hier ist es der Wall des Kraters Plato.Auch deshalb glaubte Galilei, die lunaren Berge wären viel höher als die irdischen. |

|---|

| Das Regenmeer mit Alpen (oben) und Apennin (unten) am Rand.Die Namen dieser beiden lunaren Gebirgszüge trug einst Johannes Hevelius auf den Mond. |

|---|