Spektren

Die folgenden Spektren entstanden mit sehr einfachen Spektralgittern mit 100 bzw. 500 Linien pro Millimeter. Diese wurden ähnlich wie einst dünne Objektivprismen vor dem Objektiv einer DSLR montiert - oder wie ein Filter vor eine CMOS-Cam geschraubt, die anstelle des Okulars im Teleskop steckte.

Mit der Software RSpec lassen sich Spektren deutlich besser auswerten als mit dem Auge am Teleskop. Mit passenden Kameras sieht man das Ergebnis dabei sogar live. Allerdings habe ich bei meinem System (f = 2000 mm, f/10) Schwierigkeiten beim Fokussieren von Absorptionsspektren. Deshalb sind meine diesbezüglichen Fotos rar geblieben sind.

Emissionsspektrum des Planetaren Nebels NGC 6572 (Foto unten)

Grün: vor allem doppelt ionisierter Sauerstoff (O III, 496+501 nm)

Rot: angeregter Wasserstoff (H Alpha, 656 nm)

Nova Vulpeculae (Foto unten) und ihr Spektrum (oben). Die Breite der roten Wasserstoffemission (H Alpha) verrät ein Gastempo um 2.000 km/s (Doppler-Effekt)

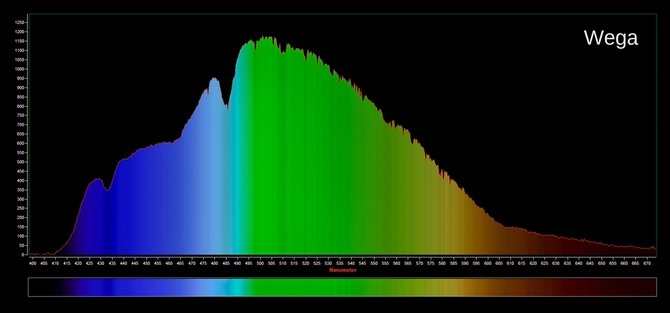

Ein einfaches Spektrum des hellen Sommersterns Wega, Spektralklasse A

Ältere Aufnahmen:

Isaac Newton entdeckte, dass ein Prisma weißes Sonnenlicht in Regenbogenfarben aufspaltet. Die Glaskante eines Spiegels vom Spiegelschrank wirkt hier ähnlich und projeziert ein kontinuierliches Spektrum auf den Boden. |

|---|

|

Natürliche Quellen senden zumeist Licht aller Wellenlängen aus, wie das Reflexionsspektrum der Venus (links oben) zeigt.

Das Spektrum einer Natriumdampflampe ist aber ebenfalls im Bild. Hier sind bestimmte Farbanteile klar favorisiert. |

|---|

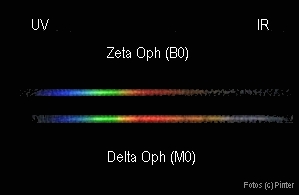

Bei heißeren Sternen zieht das Maximum der Lichtproduktion ins UV, bei kühleren ins IR - wie einfache Spektren zeigen. |

|---|

|

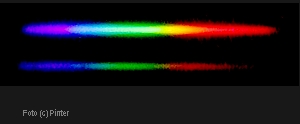

Das spektrale Farbenband der beiden Iota Cancri Sterne. |

|---|